岡山大学と国際研究チーム、地球マントルの謎を解明する画期的成果発表

地球マントルの謎を解明する岡山大学の挑戦

岡山大学と高輝度光科学研究センターが共同で行った研究は、地球マントルの深部に存在する謎の溶融層の形成メカニズムに迫ったもので、2025年4月4日付けの『Nature Communications』に掲載されました。この画期的な研究は、岡山大学惑星物質研究所の芳野極所長を含む国際的なチームによって実施されたものです。

背景と研究の重要性

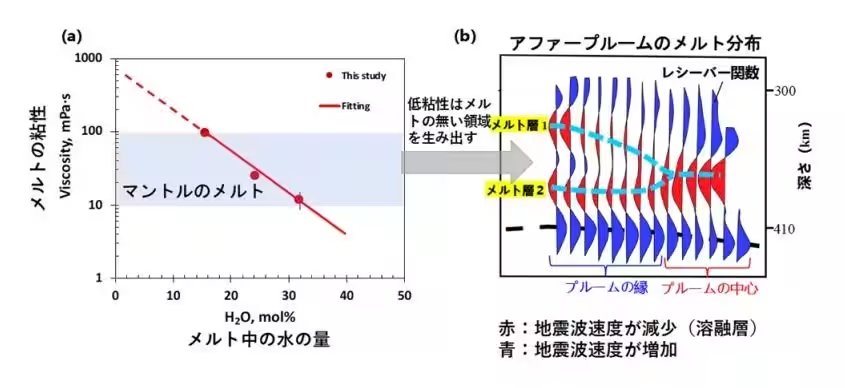

地球のマントル内には、約410kmの深さにある不連続面上に2重の低速度層が観察されますが、その成因はこれまで不明でした。今回の研究では、地球深部の高圧条件において、ケイ酸塩物質に水を加えたものを溶かす実験を行うことで、溶融物の粘性を測定し、異常に低い粘性が確認されました。

この結果から、上昇するマントル対流の過程において水を含む溶融物が存在する場合に、2重の低速度層が形成されることが明らかになりました。これは、地球深部の物質の挙動だけでなく、マントルの動態や水循環に関する理解をも深める重要な成果です。

研究の手法と過程

研究者たちは、SPring-8の高輝度放射光を用いて、地球深部の物質を高温・高圧下で直接観察する技術を駆使しました。具体的には、含水ケイ酸塩溶融物の粘性を厳密に測定し、そのデータを基にモデル計算を行いました。結果として、410kmの不連続面以上に位置する溶融層形成のメカニズムが理論的に再現されました。

この研究は、特に未来の地球科学に対して大きなインパクトを与えることが期待されており、マントルの対流や化学的進化に関連する新たな視点を提供します。

芳野極所長のコメント

芳野極所長は、「この成果は、岡山大学惑星物質研究所で博士号を取得した学生たちとの共同研究によって実現したものである」と述べています。「地球深部の高温・高圧条件下での物質の性質を明らかにできたことで、地球科学に興味を持つ若者たちにも新たな挑戦の場を提供していきたい」と意気込みを語っています。

現在、岡山大学は国際的な研究機関としての役割を果たし続けており、次世代を担う研究者たちの育成にも力を入れています。このような研究の進展は、地球に対する理解を深め、持続可能な未来につながるでしょう。

論文の詳細と参考情報

この研究の詳細は、研究論文『Low melt viscosity enables melt doublets above the 410-km discontinuity』として発表されており、関連情報は岡山大学の公式サイトで確認できます。

岡山大学公式サイトと研究論文リンクで、より詳しい情報をチェックしてみてください。

この成果は地球科学の新たな扉を開くものであり、今後の研究にも大きな期待が寄せられています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。