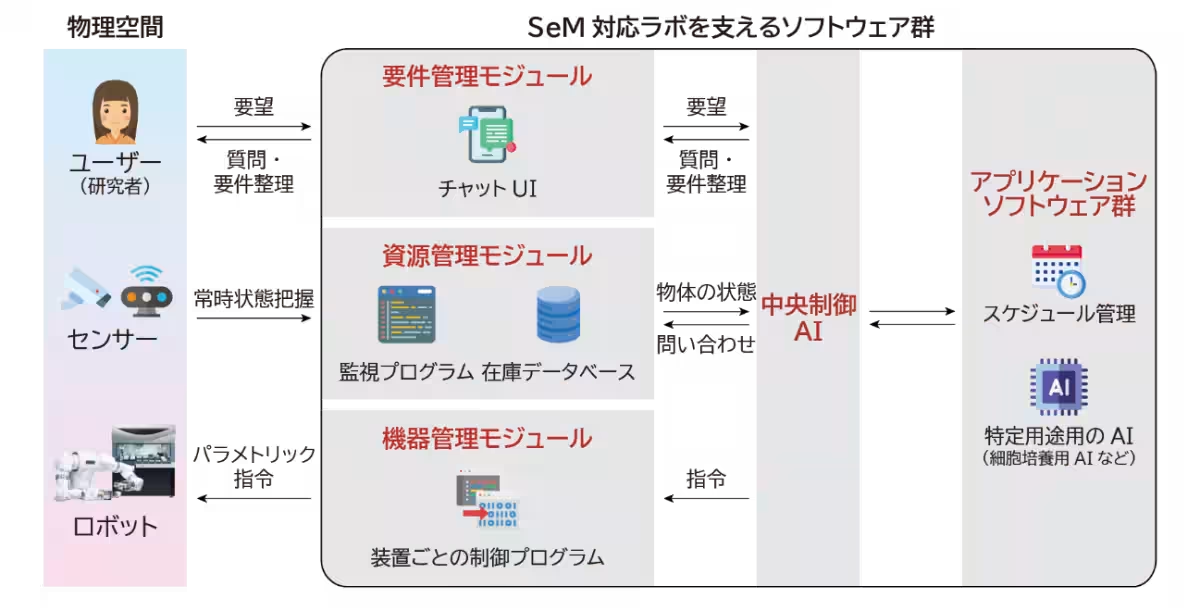

AIとロボットが導く未来の研究施設、SeM対応ラボの全貌

未来の研究施設、SeM対応ラボの概念

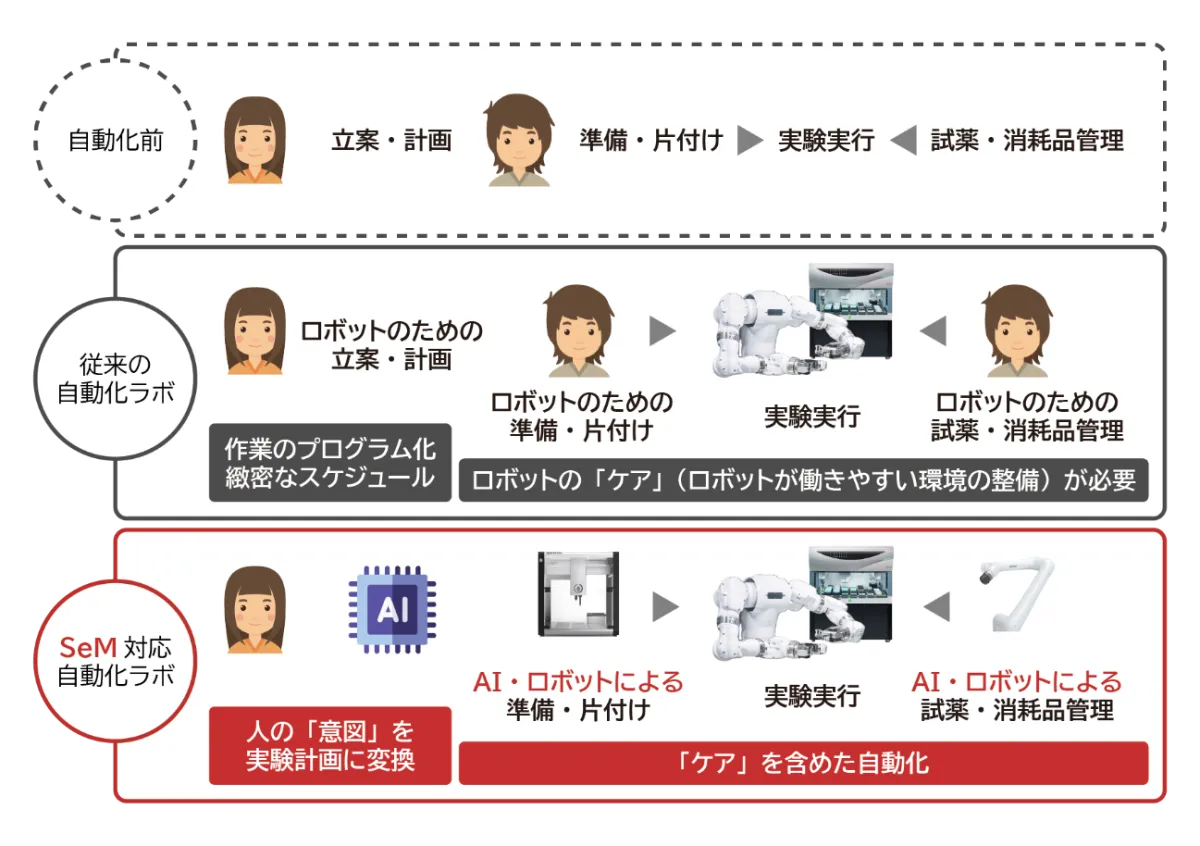

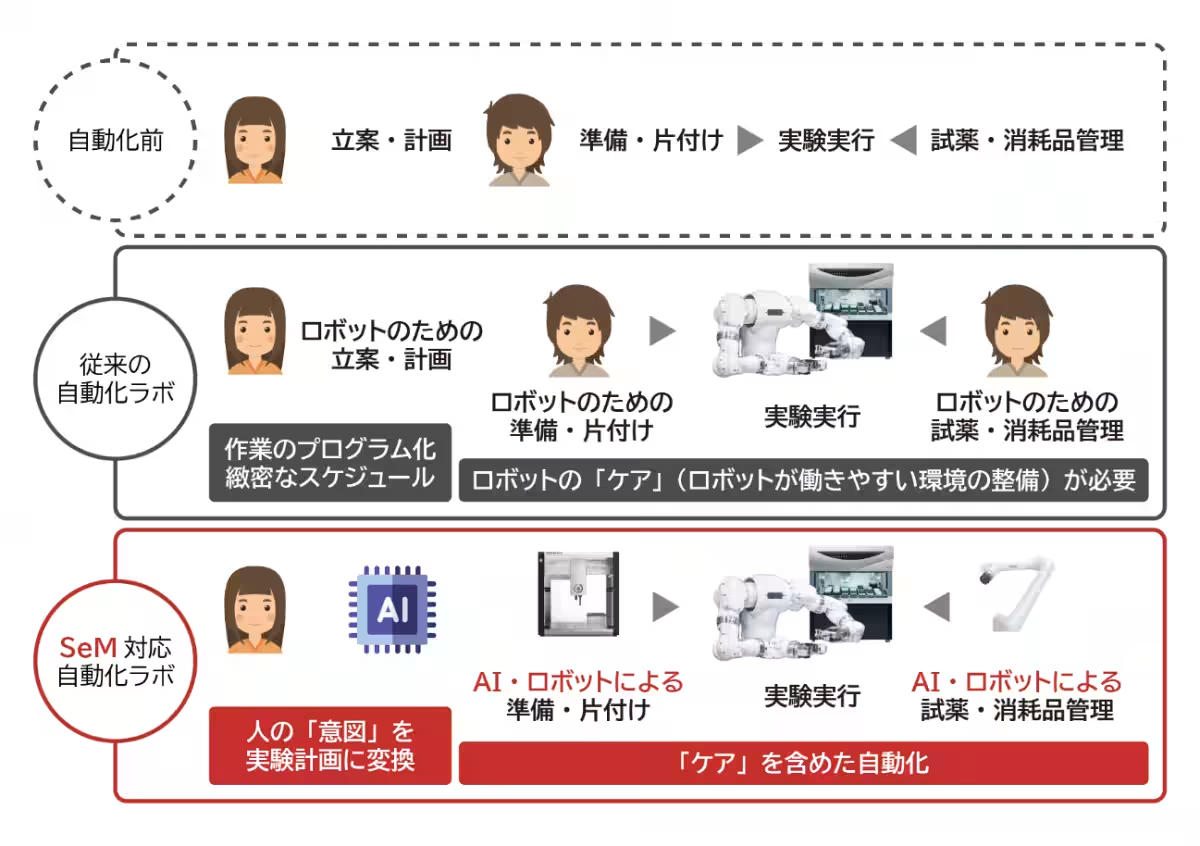

日本の研究機関が提案する新たな実験自動化システム、SeM対応ラボ。これは、細胞が自らの恒常性を維持する仕組みを参考に設計されたもので、実験室全体をひとつの統合システムとして機能させるものです。具体的には、AIやロボットを活用し、研究者が行ってきた裏方作業をラボ自体が担うことを目指しています。

AIとロボットによる自動化の進展

近年、生命科学や化学の研究において、実験操作を自動化する技術は急速に進化しています。しかし、依然として試薬の補充やトラブル対応といった重要なケアは人間が行わざるを得ない状況です。これらの作業が、完全自動化を妨げる最後の障壁とされており、研究効率の限界を決定づけています。

今回のSeM対応ラボの設計により、研究者の手間を大幅に削減することが期待されています。

SeMとは?

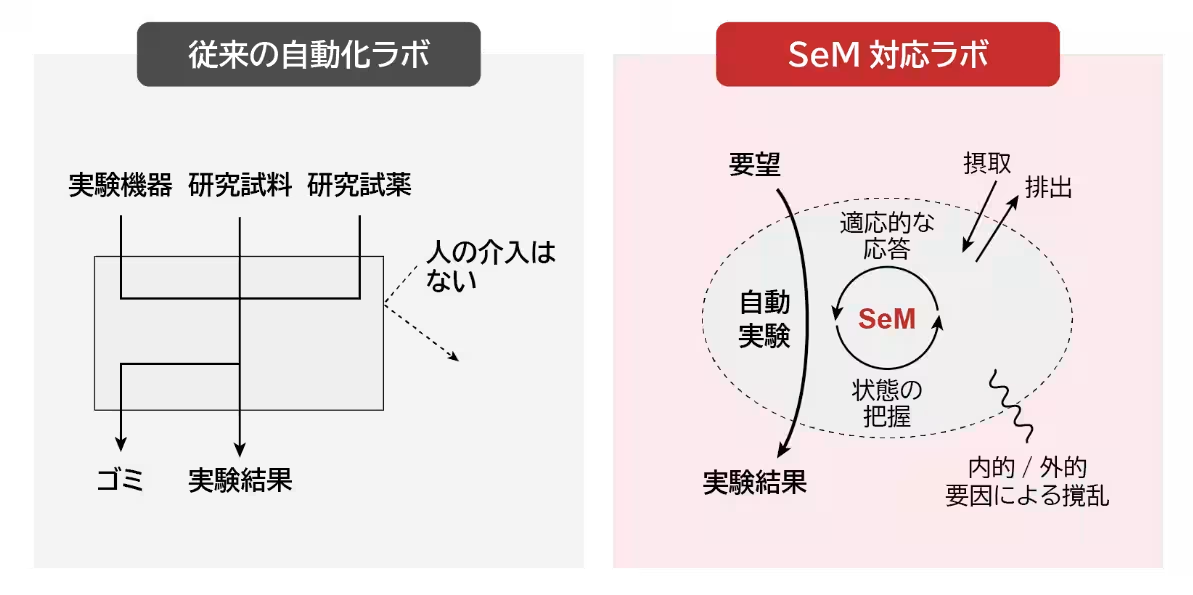

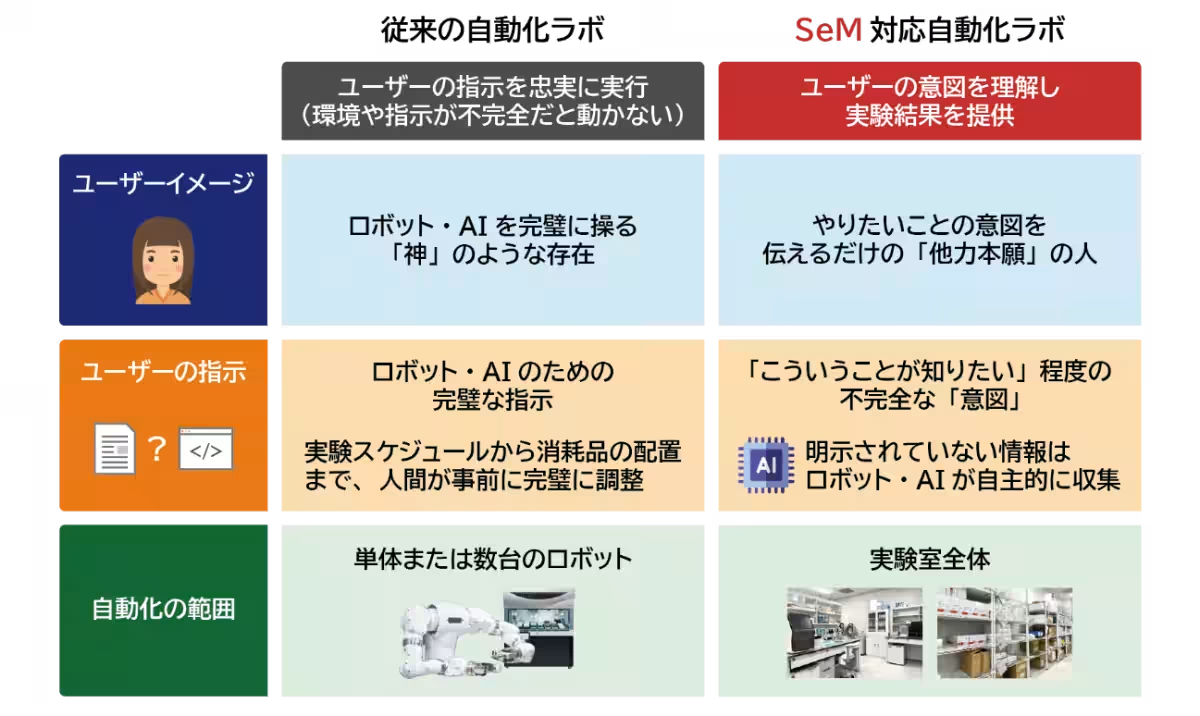

SeM(Self-maintainability)とは、システムが自身の状態を把握し、維持する能力を指します。この概念を用いることで、実験室は自動で資源状況の確認や設備のトラブルシューティングを行うことが可能になります。また、この自律性によって、研究者の負担を軽減し、創造的な研究活動に集中できる環境が整うのです。

研究の背景と目的

この研究は、理化学研究所、筑波大学、東京科学大学などの共同で行われており、特にAIを用いた自動実験の効率化を目指しています。SeM対応ラボでは、ユーザーからの要望に応じた柔軟な対応が可能であり、これにより実験計画はダイナミックに修正されることができます。

最新の技術で支えるSeM対応ラボ

SeM対応ラボは、中央制御AIを含む数つの基幹モジュールによって構成されます。これによりラボ全体が自立的に動作し、ユーザーの意図を理解し、実行に移すことができます。具体的には、ユーザーが「このプレートに培地を追加して」と指示すると、ラボは必要なリソースを確認し、全自動で作業を完了させるのです。

研究の意義と今後の展望

このシステムは、単なる自動化にとどまらず、リアルタイムでの状況判断を行える点で新しいものです。研究者は、もう一つのチームメンバーとしてラボと協力し、従来の自動実験とは異なり、スムーズな実験運営を実現できます。将来的には、新薬の発見や医療技術の向上、材料開発において大きな影響を及ぼすことが期待されています。

Unprecedented efficiency and autonomy in laboratories could lead to groundbreaking discoveries, supporting new approaches in diverse scientific fields. With SeM-enabled laboratories, we may soon see the dawn of a new era in research—where human researchers can dedicate their efforts towards creativity and exploration, while the automated systems seamlessly handle the intricacies of execution.

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。