令和6年能登半島地震の3Dデータを活用した教育施策が始動

令和6年能登半島地震の3Dデータを活用した教育施策が始動

近年、我々の生活に大きな影響を与える自然災害。2024年に発生した令和6年能登半島地震は、大きな被害をもたらしましたが、同時に地形研究や災害復興に役立つ貴重なデータの収集につながりました。兵庫教育大学を中心とした共同研究グループが、ドローン技術を駆使して取得した高精細3Dデータをもとに、教育現場での活用を進めています。

地形変化の観察と研究の意義

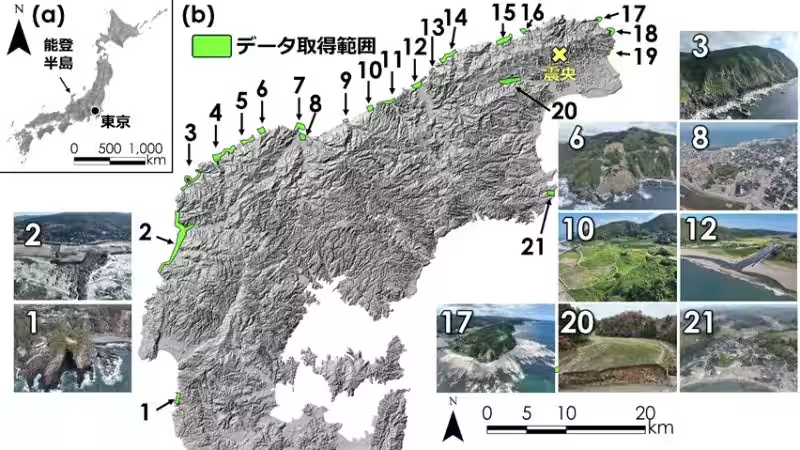

令和6年能登半島地震による地形の変化は、地理や地学の教育において不可欠な資源です。研究者たちは、この地形変化を詳細に記録し、特に隆起した海岸地形に焦点を当ててデータ収集を行いました。これらのデータは、災害科学の専門誌『Journal of Disaster Research』に掲載され、国際的な研究としても評価されています。

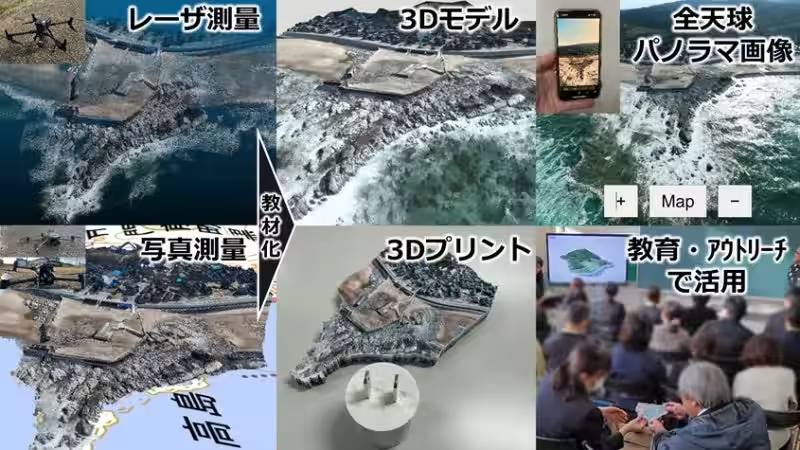

3Dデータの活用方法

取得した高精細3Dデータは、デジタル教材としての活用が期待されています。具体的には、デジタル3Dモデル、全天球パノラマ画像、さらには3Dプリントなど、多様な形態で教育現場に提供されます。これにより、学生は実際の地形を目の前にしながら地理や環境について学ぶことが可能になります。デジタル教材はWeb上で公開され、広く利用されることを目指しています。

教員研修の実施

2024年11月には、輪島市の小学校教員を対象とした研修が計画されています。この研修では、環境教育や防災教育の重要性を再認識し、具体的な教材利用についての意見交換が行われる予定です。小学校教員は、3Dデータを教材として授業に活かすことで、学生たちに身近な自然災害の影響を理解させる一助とすることができます。

共同研究の展望

本プロジェクトには、兵庫教育大学以外にも、立命館大学や金沢大学、東京大学など、複数の国立大学が参加しています。各大学の専門家たちは、得られたデータをもとにさらなる研究を重ね、地形学や防災教育の発展に寄与することを目指しています。災害からの復興を支えるためにも、これらのデータの継続的な収集と活用は重要となります。

このように、令和6年能登半島地震で得られた高精細3Dデータは、基礎研究や教育の分野で重要な資源となっており、今後の展開が楽しみです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。