熟成日本酒『現外』が震災の思いを未来へつなぐプロジェクト中間発表会

専門家・学生が集い発表した『現外』の魅力と未来への思い

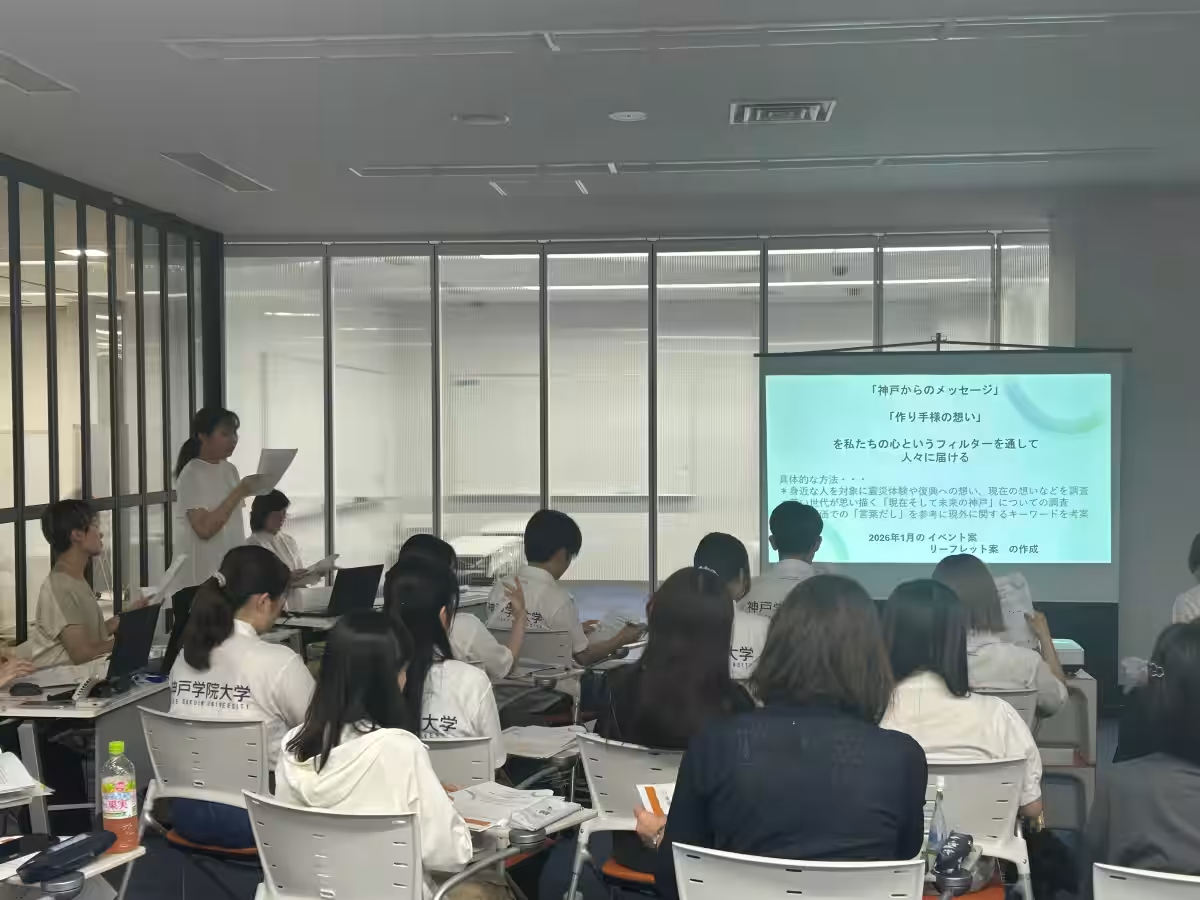

2023年7月18日、兵庫国際交流会館で、阪神・淡路大震災から30年を機に始まった共同研究「灘の蔵・30年熟成酒の想いを未来に繋ぐプロジェクト」の中間発表会が開催されました。日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」が中心となり、神戸松蔭大学と神戸学院大学の学生たちが震災の経験を踏まえて、熟成日本酒『現外』の魅力を探求した取り組みの一環です。

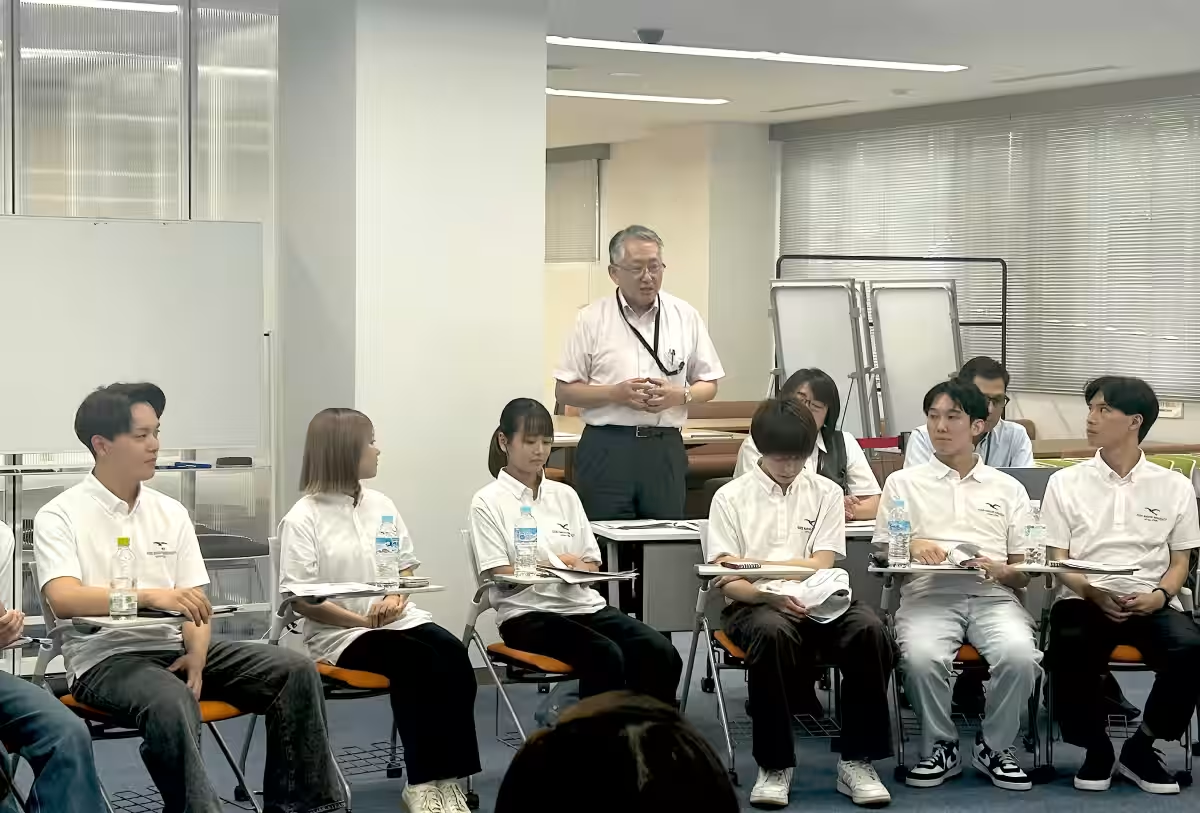

産官学連携による共同研究

SAKE HUNDREDは、阪神・淡路大震災で出会ったしみじみとした人間ドラマに焦点を当て、『現外』という熟成酒が持つ物語を未来へつなげるため、令和の社会に必要なメッセージを発信しようとしています。この度の発表会では、両大学の学生が集まり、自らの視点から過去の経験、そして未来へ向けた提案を発表しました。

神戸松蔭大学では、川口真規子准教授の指導のもと、17名のゼミ生が参加。テーマは「震災経験の風化を防ぎ、東京から地元神戸を発信しよう」として、自然災害から学ぶことを目指しています。特に、学生たちは『現外』の官能評価を行い、味わいを通じた感情の橋渡しを試みました。

神戸学院大学の取り組み

一方、神戸学院大学の木暮衣里准教授のゼミでは、リブランディングに取り組む中で、『現外』が持つシンボル的な価値を探求しました。震災によって生まれたこの熟成酒がもたらす「希望の灯」をテーマに、学生が分析を行いました。

未来につながる展望

中間発表会では、学生による各々の取り組みの結果が紹介され、発表を通じて彼らは新たな気づきを得ました。プレインタビューの結果、震災経験を持つ多くの人々が『現外』についての思いや過去を語る中、「震災の痛みを思い出すきっかけになる」といった意見が多く寄せられました。また、熟成酒が市場に対してどのような役割を果たすのかを考察することで、さらなる発信の方法についても意欲を示しました。

酒づくりの復活と価値

『現外』は、阪神・淡路大震災での被害の中から生まれた特別な存在です。酒造りの過程で困難を極めた「沢の鶴」が熟成を選択し、今に至るまで大切に守り続けてきました。熟成から生まれる複雑ではあるが心地よい味わいが、時の流れなりの経験を経て、真の価値を持った酒として一世に名を刻んでいます。学生たちは、この『現外』が生み出す希望のストーリーを未来の世代へとつなげていく重要性を再認識し、共有しました。

最終報告会に向けて

共同研究の最終発表会は、2026年1月に神戸にて開催される予定です。両大学の学生たちは、今回の研究成果を基に、商品としての価値をより深め、神戸市の未来に貢献する姿勢をさらに強めていく意向を見せています。震災を生き抜いた『現外』がどのようなメッセージを発信するのか、今後の活動から目が離せません。

関連リンク

サードペディア百科事典: 日本酒 現外 SAKE HUNDRED

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。