放置竹林を資源に!神戸学院の学生たちが神戸でSDGsコンテスト優秀賞受賞

放置竹林を資源に!

神戸学院大学現代社会学部の菊川ゼミの学生たちが、放置竹林を地域資源として活用する斬新な取り組みに挑戦しています。この活動は、兵庫県における地域課題の解決を図るもので、今後の持続可能な社会につながる重要な試みです。

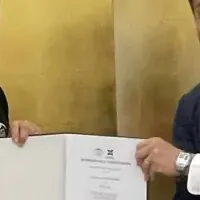

SDGsコンテストでの受賞

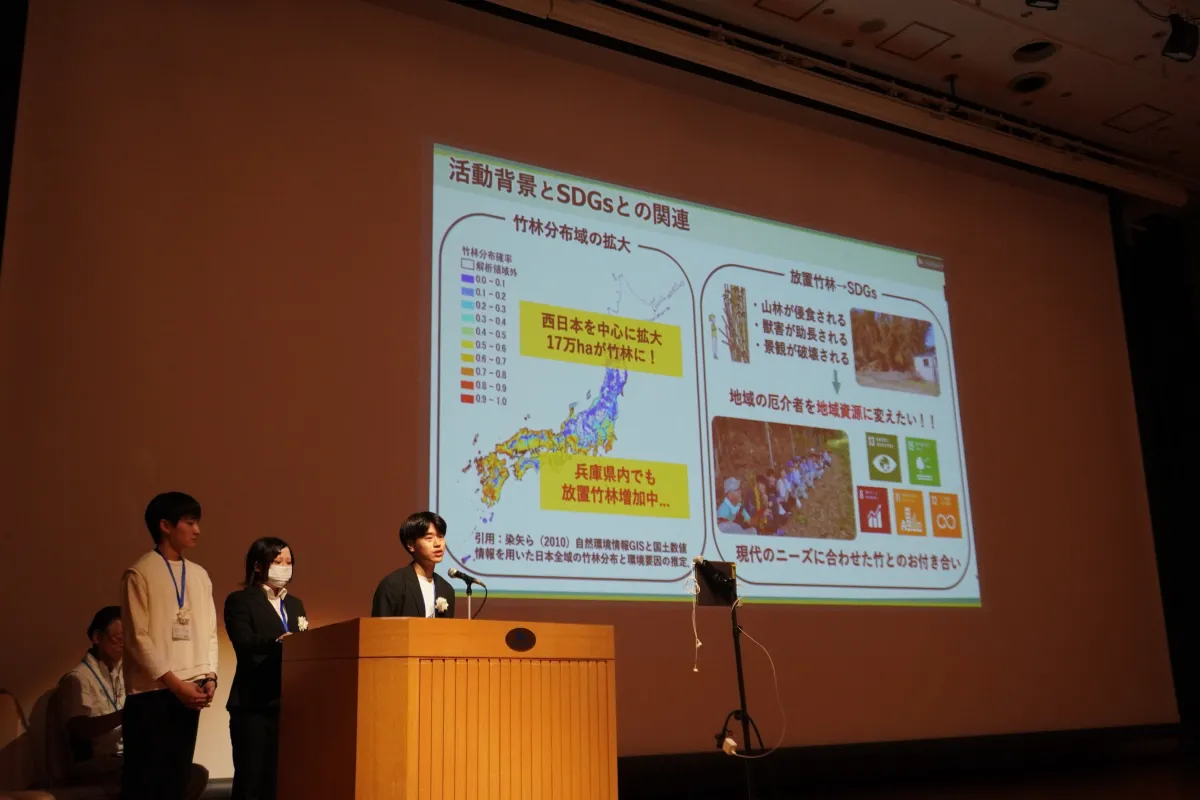

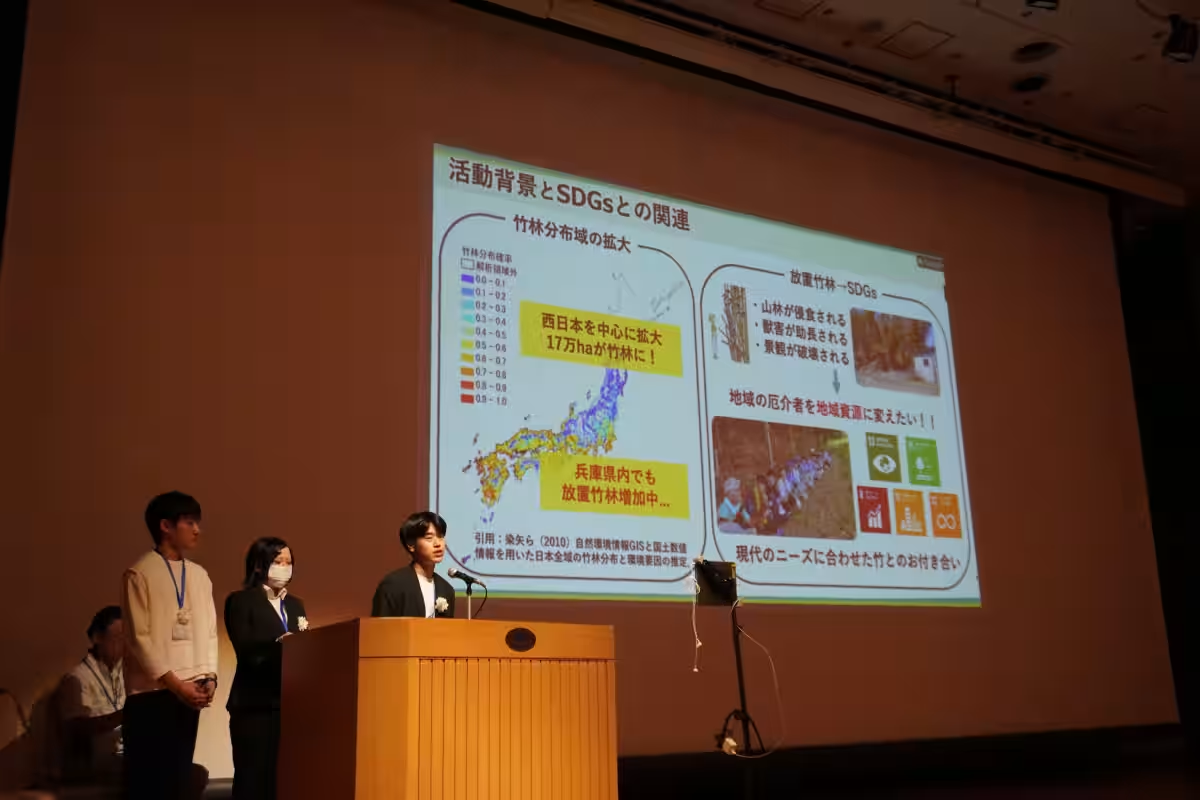

このプロジェクトは、2025年10月7日に神戸市で開催された「ひょうごSDGsフォーラム2025」内の「ひょうごSDGsコンテスト」において高く評価され、優秀賞を獲得しました。受賞なったのは、学生たちが進めてきた「地域の厄介者を宝に変える竹資源利活用プロジェクト〜Take Take2〜」というテーマのプレゼンテーションによるものです。

放置竹林の現状と課題

兵庫県内には多くの放置竹林があります。これらの竹林は、管理が行き届かず、地域の景観や生態系に悪影響を及ぼしています。菊川ゼミの学生たちは、こうした竹林を地域資源として再利用する方法を模索してきました。

竹林整備から始まる取り組み

学生たちは、まず竹林の整備活動を実施し、そこから得られた竹材を有効活用する方法を探っています。特に注目されているのは、竹材を利用した土壌改良材の製造です。神戸市西区の花き農家と連携し、竹チップを使用した花壇苗培養土の可能性を研究しています。この取り組みは、農家のニーズにも応えるもので、地域経済にも貢献しています。

オリジナル堆肥の製造

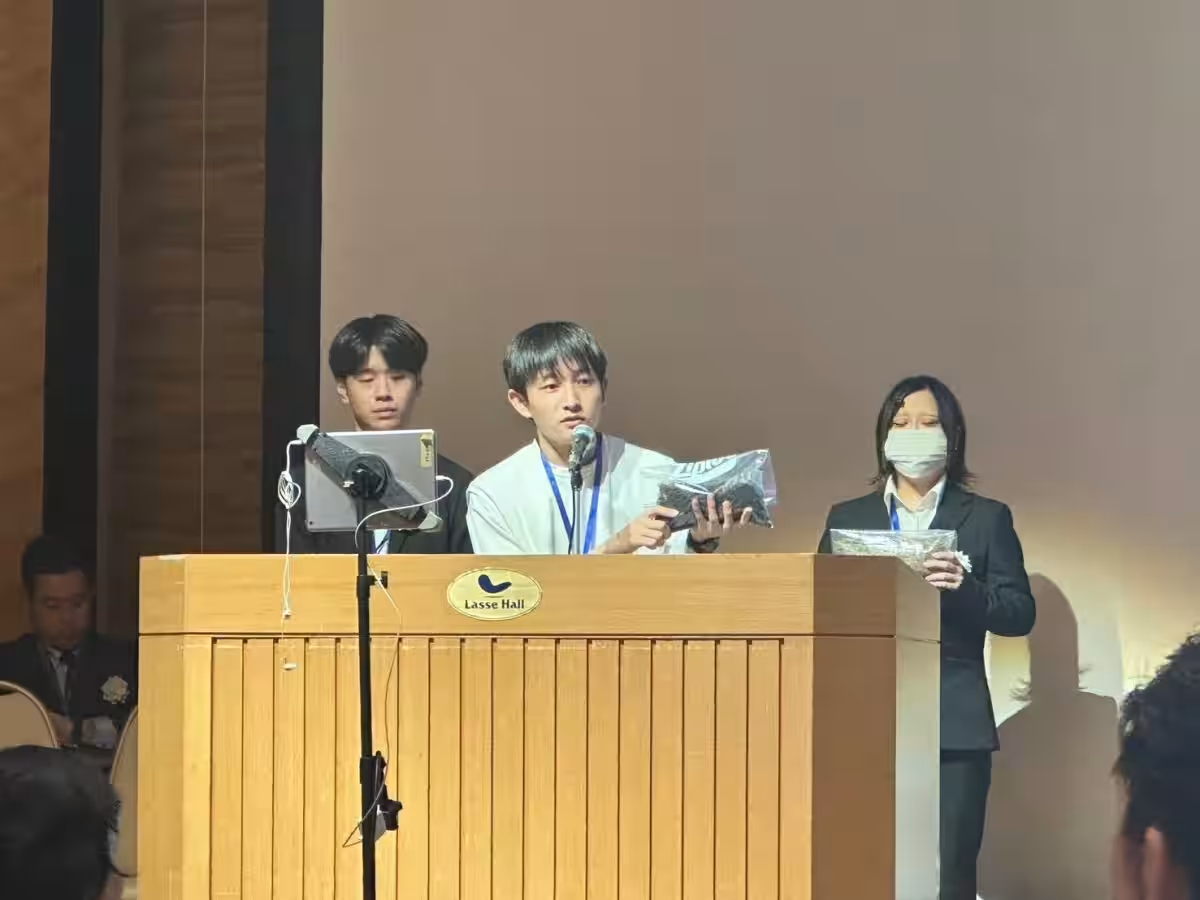

学生たちは、牛糞と竹チップを組み合わせた独自の堆肥を製造し、その有効性を実証するための調査も行っています。この堆肥がどれだけの効果を持つのかを明らかにすることで、循環型農業の促進にもつながるでしょう。

カーボンニュートラルと竹の炭化処理

さらに、竹を炭化処理して製造されるバイオ炭に着目し、これがどのようにカーボンニュートラルに寄与できるかを研究しています。炭素の貯留量やその環境への影響についての調査が進められ、竹資源が持つ潜在的な価値が再認識されています。

持続可能な地域づくりを目指して

このプロジェクトは、地域資源の循環モデルを構築することを目指しており、文系学部の観点からも地域社会やSDGsへの貢献を意識して進められています。放置竹林が地域の宝物へと変わるその過程は、今後の持続可能な社会づくりにおいても示唆に富んでいます。学生たちの情熱と挑戦が、多くの人々に影響を与えることを期待しています。

今回の取り組みについて、取材や詳しい情報を求める方は、神戸学院大学現代社会学部 現代社会学科の菊川裕幸講師までご連絡ください。彼らの活動がどのように地域社会に変革をもたらすのか、ぜひ注目していきたいです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。