岡山大学が中学校教員向け3Dプリンタ研修を実施!技術教育の新たな一歩

岡山大学が中学校教員向け3Dプリンタ研修を実施!

2025年8月1日、岡山大学津島キャンパスの工学部で、岡山県教育委員会主催の「令和7年度中学校技術家庭科研修講座(技術)」が行われました。岡山大学総合技術部がこの研修の講師を務め、中学校や特別支援学校の教職員を対象に3Dプリンタを活用した教育方法を学ぶ機会が提供されました。

研修の目的と内容

本研修は、技術教育において求められる資質能力を向上させるために、学習指導とその評価方法を学ぶことを目的としています。建設的な指導内容や方法を理解し、教員としてのスキルを高める良い機会とされています。

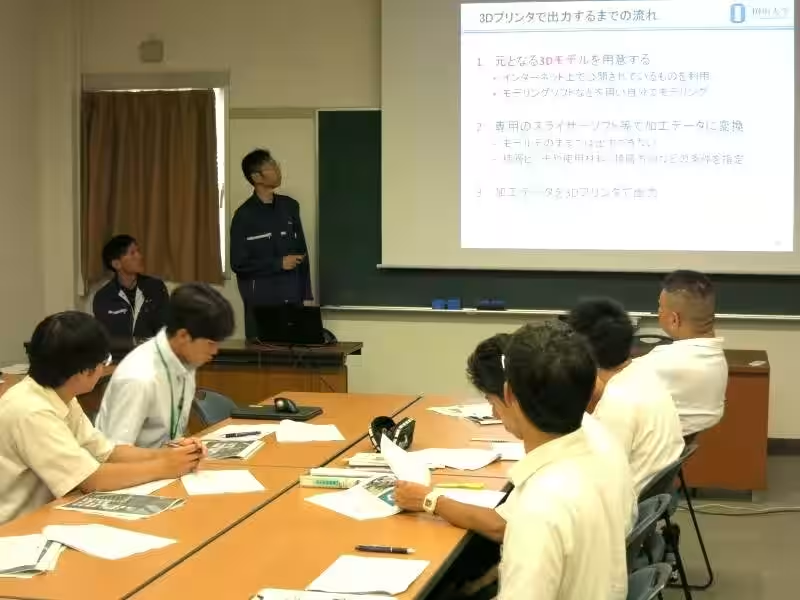

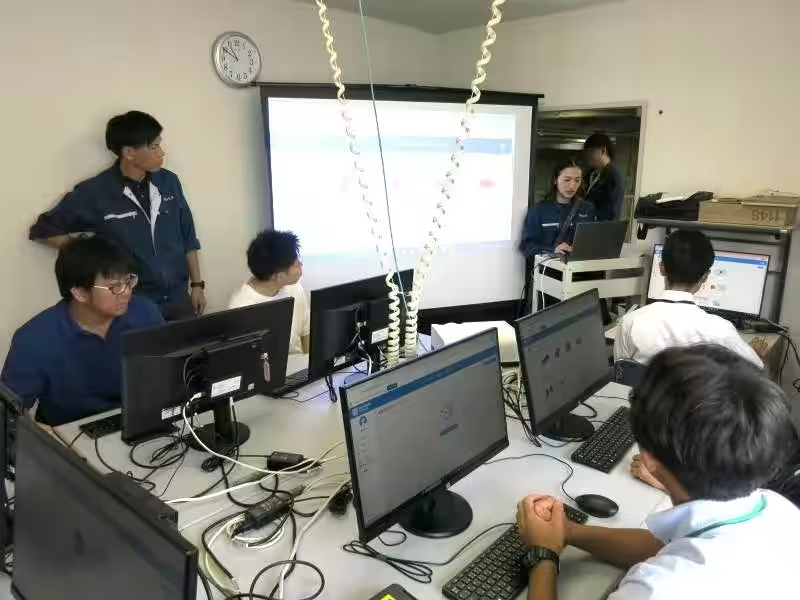

研修には岡山県総合教育センターから講師が派遣され、設計製作社会基盤技術課の堀格郎課長や技術専門職員たちが参加しました。参加者たちは、まず午前中に3Dプリンタの種類や取り扱い上の注意点などに関する説明を受け、その後、Autodesk社のTinkerCADを使った3Dモデリングの実習が行われました。

参加者は初めてのモデリングソフトに手をこまねく場面が見受けられましたが、指導を受けながら次第に慣れていきました。更に、実際の出力を見学し、多くの質問が飛び交う有意義な時間となりました。

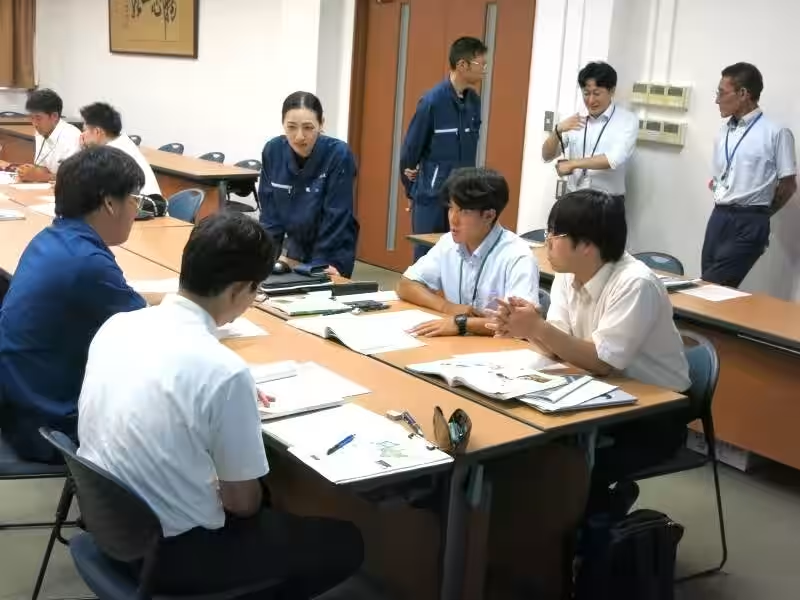

午後の研修では、里庄町立里庄中学校の守本俊之教諭が3Dプリンタの活用事例を発表し、グループワークが行われるなど、教師同士の交流も促進されました。

教員の声と今後の展望

岡山県教育センターの大守徹指導主事は「現行の学習指導要領にも3Dプリンタの使用が含まれているが、実際に導入している学校は少ない」と述べ、新しい技術への不安を取り除くヒントとなる研修であったと強調しました。今回の研修を通じて、参加者たちは必要な準備や指導方法についての具体的なアイデアを得ることができたようです。

安信香苗技術専門職員は「技術教育の分野は日々変化しており、STEAM教育やSDGsに関連するテーマでの指導が求められています。参加者が多くの実績を持ち帰り、次世代の学生たちの教育がより充実したものになることを願っています」と語りました。

また、総合技術部の佐藤法仁副理事は「技術家庭科はテクノロジーの急速な発展に直面しており、基本的な教育の核心が見失われることがないよう努めている」と述べ、今後も指導者としての役割を果たしていきたいと意気込みを見せました。

まとめ

今回の岡山大学の研修は、技術教育の現場での3Dプリンタ活用法を学ぶ場だけでなく、参加者同士の交流を促し、教育の幅を広げる良い機会となりました。今後も岡山大学総合技術部はこのような研修を通じて地域教育への貢献を続けることでしょう。今後の活動にも期待が寄せられます。

岡山大学総合技術部の詳細はこちら

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。