サラダ文化の現状を探る「サラダ白書2025」の発表について

サラダ文化の現状を探る「サラダ白書2025」の発表について

2025年の野菜の日(8月31日)に合わせ、株式会社サラダクラブが発表した「サラダ白書2025」では、野菜とサラダに関する食文化の変化が明らかになりました。本調査は、2010年から続けられており、今回で16回目の発表となります。調査の目的は、野菜の喫食実態やパッケージサラダに関する意識、さらにはキャベツやレタスの価格高騰に対する意識を探ることです。

調査の背景

昨年秋から春にかけて日本では野菜の価格が高騰しており、その影響を受けて自らの食生活における野菜不足を実感する人が増えているようです。本調査では、全国2,060人の20歳から69歳の男女に向けて、Webアンケートを実施しました。

主要な調査結果

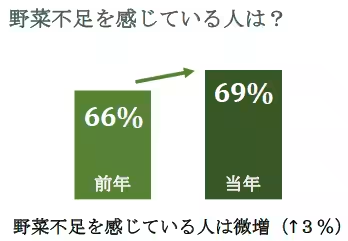

野菜不足意識の高まり

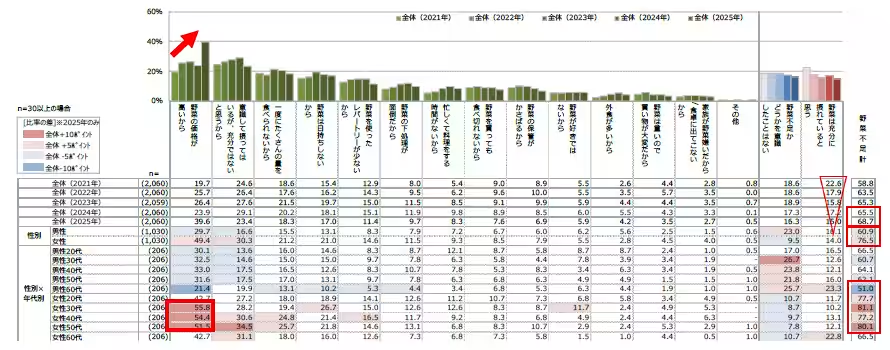

調査結果によると、「今の食生活で野菜が足りていない」と感じている人は69%と、前年よりも増加しました。特に女性の中では野菜不足を実感する人が多く、20~50代の女性の約80%がこの意識を持っています。野菜不足の主な理由には、野菜価格の高騰が挙げられ、40%の回答者が「野菜が高いため」と答えています。

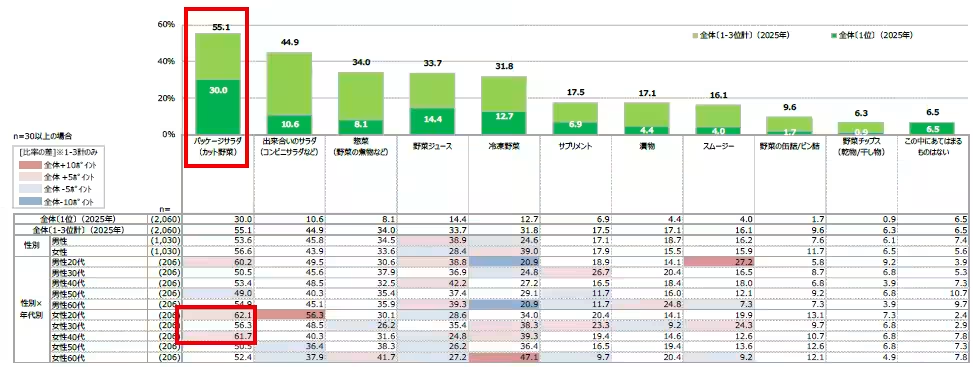

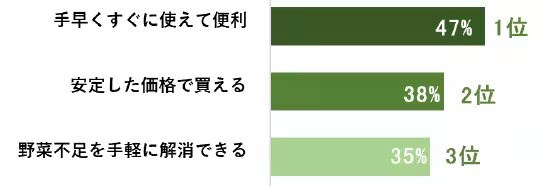

パッケージサラダの人気

野菜不足を解消するために利用したい商品として最も多かったのは、「パッケージサラダ」でその割合は55%。さらに、パッケージサラダが選ばれる理由は、手軽さや安定した価格に関連しています。「手早く使えて便利」と答えた人は47%に上りました。利便性の高さから、特に平日の夕食に利用する人が69%という結果も根付いています。これは、忙しい現代社会において、簡単にサラダを取り入れられる食材が求められていることを示しています。

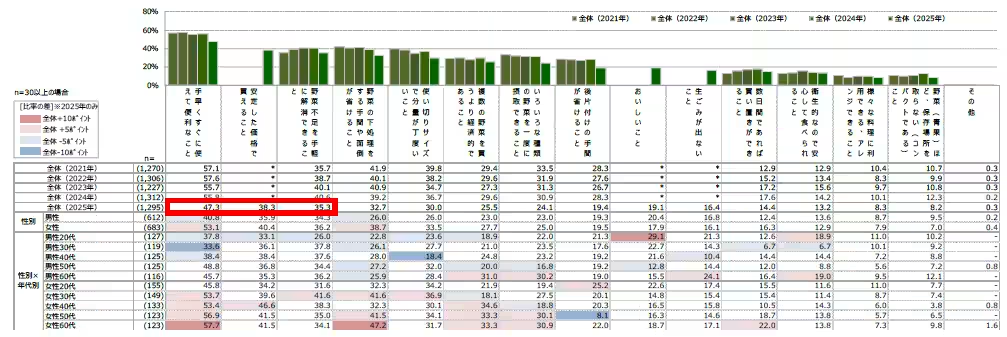

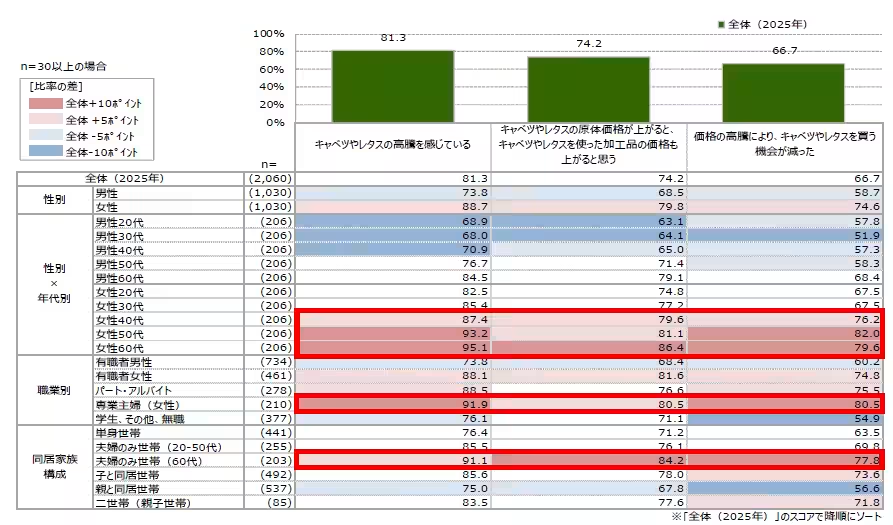

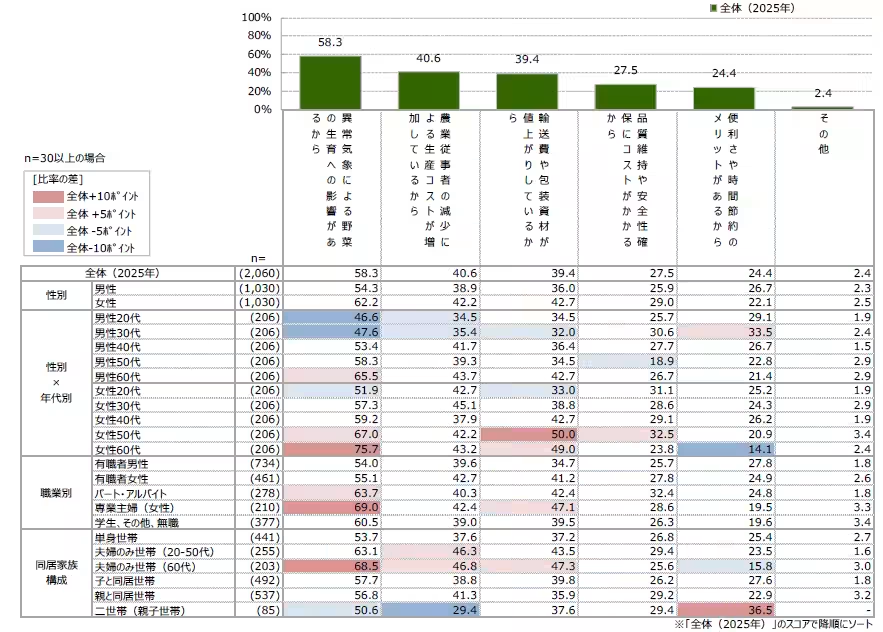

価格の高騰実感

キャベツやレタスの価格高騰については、81%の人が何らかの形でこの現象を実感していると答えており、特に異常気象が影響を及ぼすという認識が広がっています。58%の人が「異常気象の影響だから仕方ない」などと受け入れている状況です。

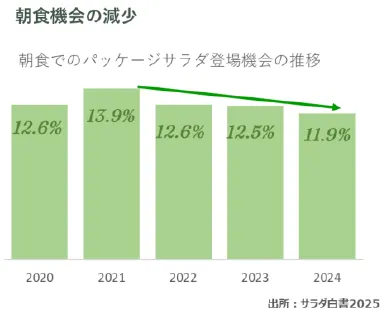

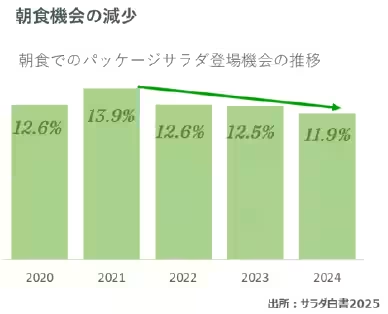

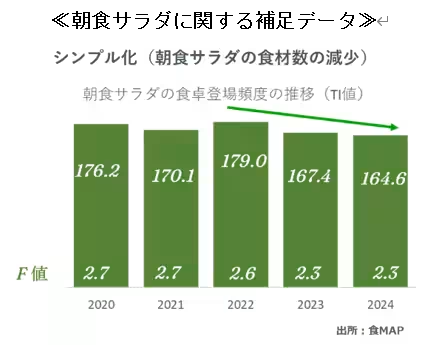

朝食でのサラダの減少

依然として、朝食でパッケージサラダを利用する頻度は11.9%と低下傾向にあり、その理由としてはコロナ禍にあたる影響が考えられます。朝食の回数自体が減少し、よりシンプルな食事を求める傾向が強まっているということです。栄養指標「健康日本21」の目標(1日350gの野菜摂取)には遠く及ばない現状が報告されています。

サラダクラブとサステナビリティ

株式会社サラダクラブは、サステナビリティにも力を入れています。野菜の鮮度を保ちつつ、フードロス削減に向けた取り組みや循環型農業の実現に向けた努力を続けています。安定した供給と生産体制を確保し、消費者のニーズに応えると同時に、持続可能な社会づくりに貢献する姿勢が求められています。

まとめ

「サラダ白書2025」は、現代の食文化におけるサラダの位置付けや野菜不足の問題を取り上げ、今後の展望を考える契機となる重要なデータを提供しています。サラダクラブの調査結果は、我々が普段見過ごしがちな食生活の重要性を再認識させてくれるものです。今後も、私たちの健康を支えるために、野菜を取り入れる生活を心がけていきましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。