阪神大震災30年目の再演が描く世代間の「記憶の溝」と向き合う舞台

阪神大震災30年目の記憶を継承する挑戦

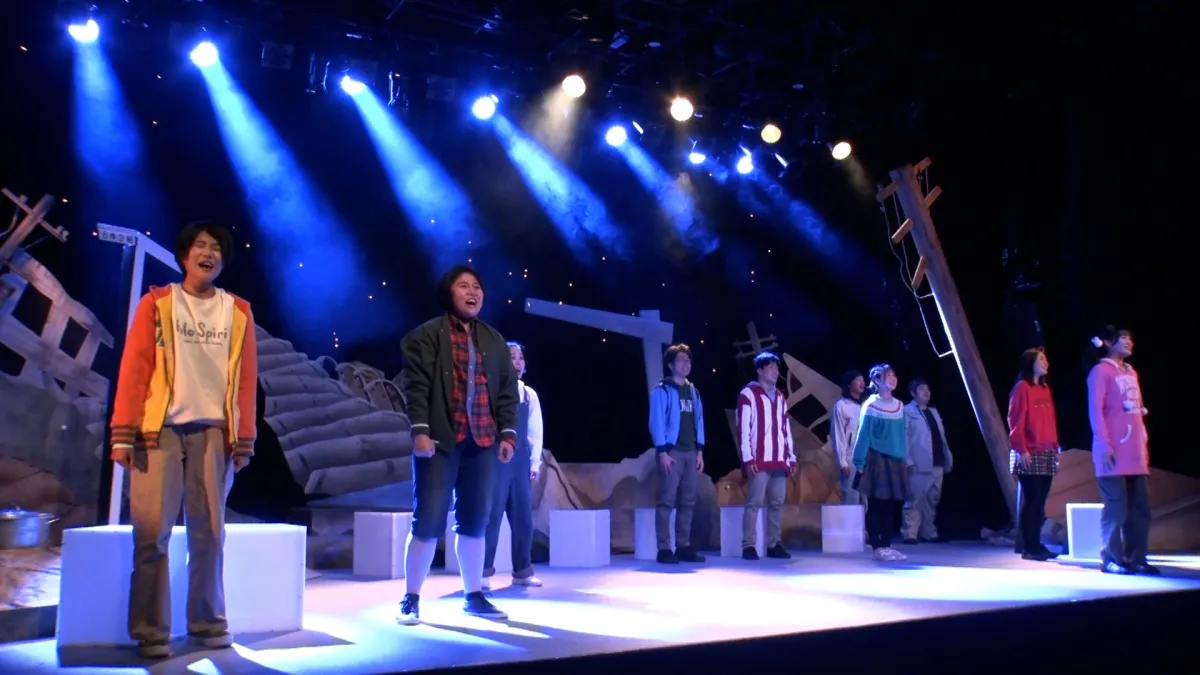

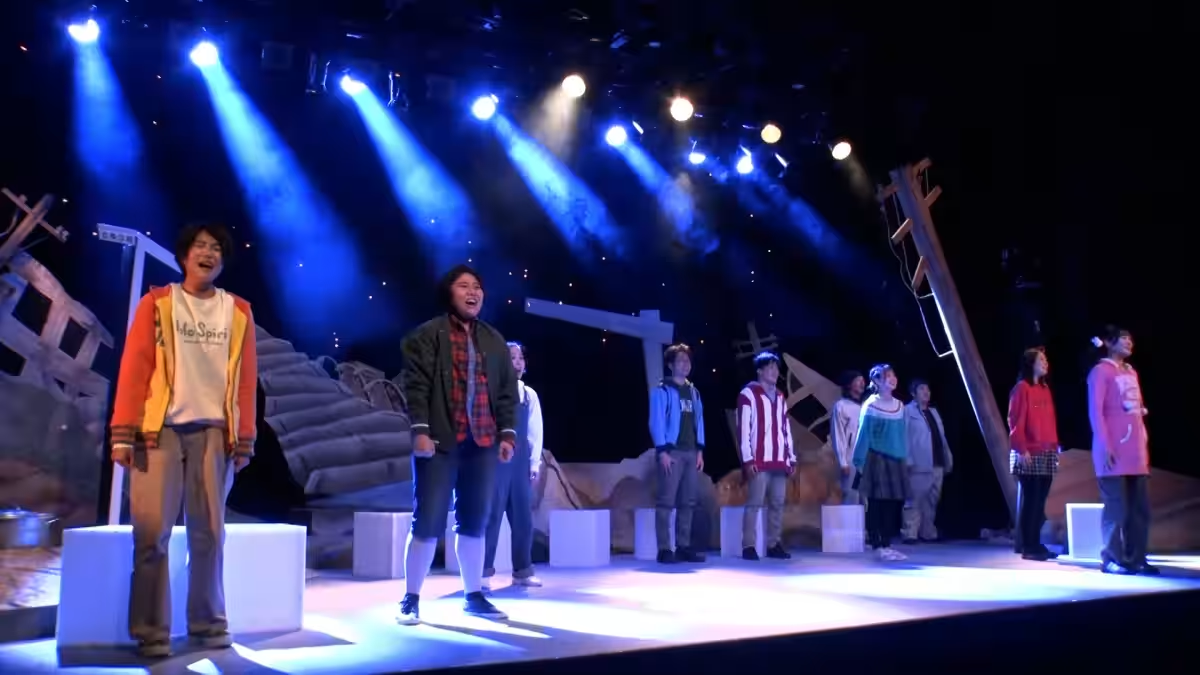

2025年で阪神・淡路大震災が発生してから30年という節目を迎え、神戸を拠点に活動している「劇団自由人会」がその重要なテーマに挑んでいます。特に注目を集めるのが、1月25日に放送されるドキュメンタリー番組『6年3組の阪神大震災~30年「記憶の溝」~』です。この番組では、震災の苦悩や思いを語り継ぐというミッションに密着し、震災を知る世代と知らない世代の間に広がる「記憶の溝」に焦点を当てています。

震災劇の背景

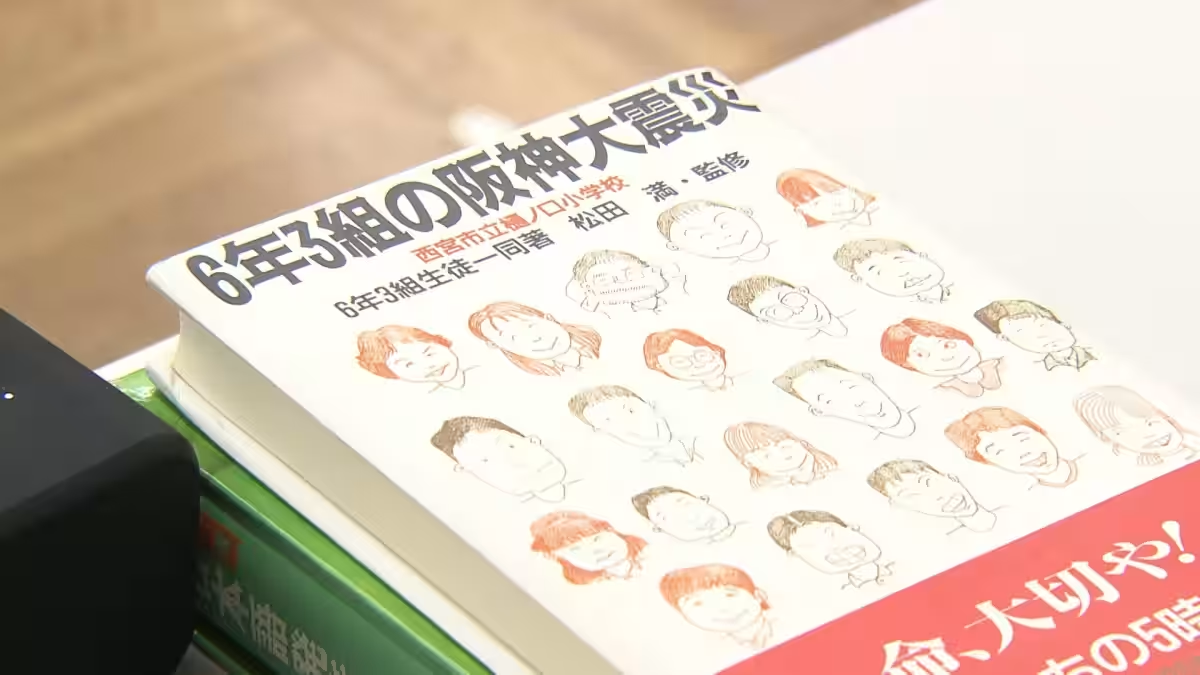

阪神淡路大震災は、6434名の命を奪った大惨事であり、小さな学校や町の記憶の中に深く刻まれています。原作となったのは、樋ノ口小学校の6年3組の子どもたちが、震災後に作成した学級通信です。この作品は、発生から30年を経た今、数多くの公演を重ね548回を数える長寿企画として、今回の初演時と同じ思いを持ったキャストたちにより新たに蘇ります。

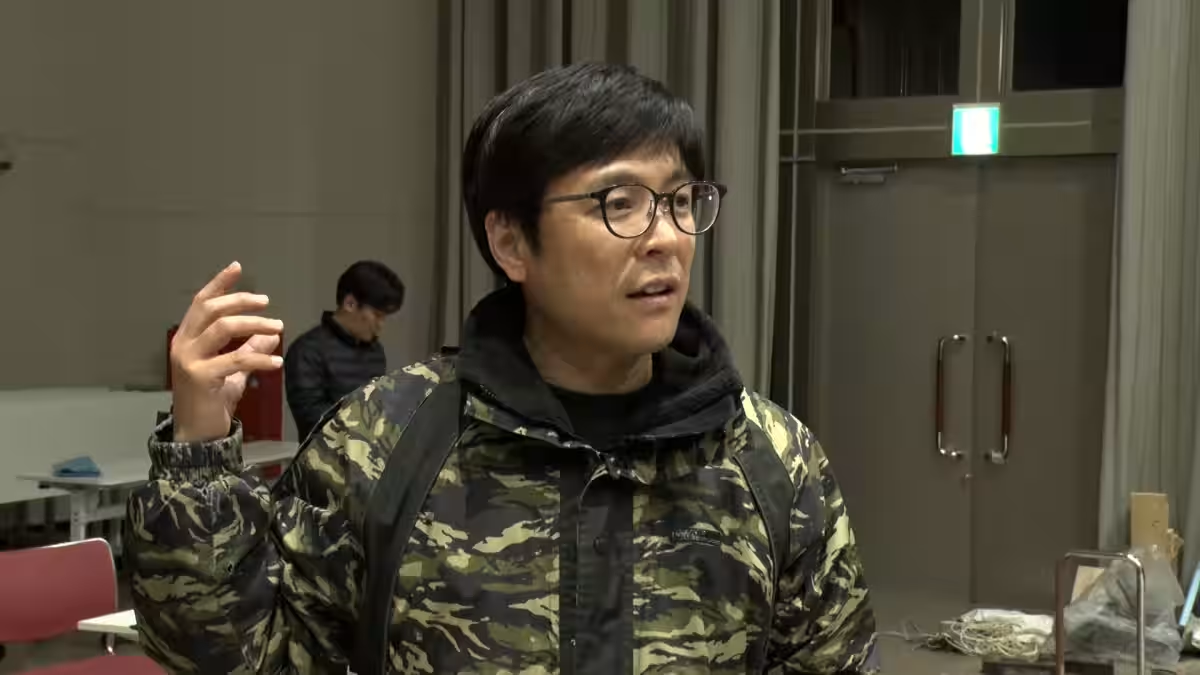

その中でも、特に注目なのが指導を行う杉野じんべえさんです。彼は、震災で友人を失った経験を持ち、この舞台に新たな演出を加えることが求められました。昨年10月から準備が始まり、彼は映像だけでなく、歌とダンスを交えた音楽劇への転換を決め、観客との距離を縮める工夫を凝らしました。

世代間の壁

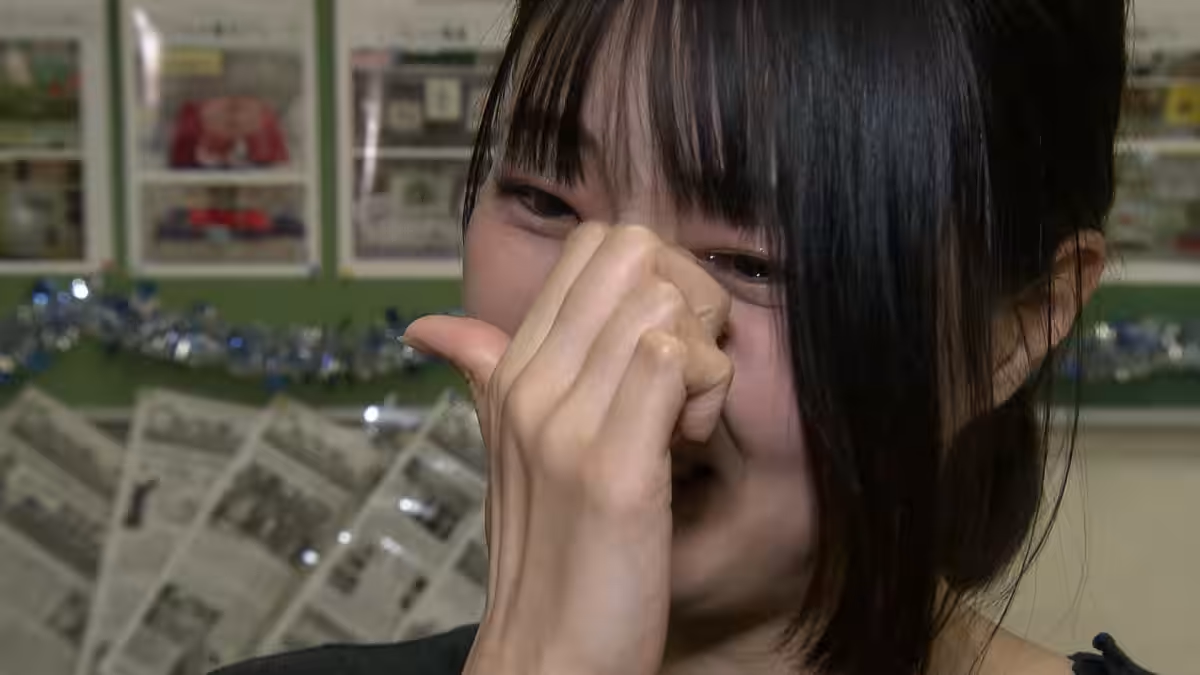

しかし、感動的な舞台を作る一方で、演じる役者たちが直面したのは記憶の空白でした。多くのキャストは震災当時生まれておらず、もしくは記憶が薄い世代。彼らは、あの時代の子どもたちが何を感じ、何を考えていたのかを理解する上で多くの苦悩を抱えています。実際、猫柳ルカさんは、亡くなった上出真理子さんを追悼するシーンで重要な役割を果たさねばならず、演技指導時には特に慎重でした。

体験の共有

そのような中、稽古は進められましたが、結果的に杉野さんはそれぞれの役割に適した配役を選びました。重みのある演技を求められた背景には、杉野さん自身がキャストたちに求める「引っ掛かり」の存在がありました。加えて、原作の舞台となった学校で担任の松田満先生から聞いた経験談は、役者たちにとって貴重な体験となり、劇の背景をより深く理解する手助けとなったのです。

本番の舞台

本番を迎えると、観客は400人を超え、その中には松田先生もいました。若き役者たちがどれだけ「記憶の溝」を埋めることができたのか、2日間の公演は多くの感動を呼び起こしました。震災の教訓がいかに次世代に受け継がれるのか、それを問いかけるようなドキュメンタリーに仕上がったことは間違いありません。

結論

この舞台とドキュメンタリーは、ただ震災を振り返るだけでなく、私たちがどのようにその記憶を次世代に受け継いでいくのか、そして共存する社会の魅力と重みを再確認させられる機会でもあります。時の流れによって薄れてしまう記憶を新たにし、観客それぞれが持つ体験や感情と向き合わせる、貴重な舞台となることでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。