スーパーコンピュータ「富岳」が新たな細胞選別技術を解明

スーパーコンピュータ「富岳」が明らかにする細胞選別の新原理

最近の研究で、スーパーコンピュータ「富岳」を活用し、マイクロ流路における柔らかい粒子の集束メカニズムが解明されました。これにより、次世代のマイクロ流体デバイス開発に繋がる可能性が広がり、特にがんの早期診断技術において重要な進展が期待されています。

研究の背景と意義

従来のマイクロ流路に関する研究は、主に硬い粒子に注目されてきましたが、細胞などの柔らかい粒子の挙動に関しては、実績が少なく、具体的な理解が不足していました。大阪大学を中心とする研究グループは、さまざまな大学と共同し、細胞サイズの柔らかいヒドロゲル粒子を作製する技術を確立しました。

研究のアプローチとは?

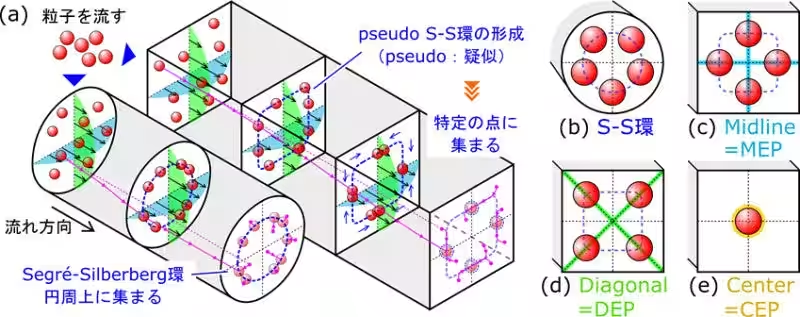

研究では、実験的な検証と「富岳」を用いた大規模な数値計算が行われ、柔らかい粒子がどのように集束するかについての新しい理論モデルが形成されました。特に、流体中の粒子の変形性と慣性が、集束パターンに与える影響を調査しました。

具体的には、流路の壁近くに硬い粒子が集まりやすいのに対し、柔らかいヒドロゲル粒子は流路の中心や対角線上に集まる傾向があることが明らかになりました。これらの知見は、流体力学の理解にとって新たな知見をもたらしています。

相転移のメカニズム

提案された新理論では、レイノルズ数やキャピラリー数を用いた相図が作成され、集束パターンの変化する要因が整理されました。これにより、粒子の動きがどのような条件で劇的に変化するのか、つまり相転移が起こるのか、その背景にある物理法則を解明する手助けとなります。

期待される応用

この研究成果は、細胞や柔らかい粒子の変形性を利用した新しいマイクロ流体デバイスの開発に向かっています。特に、がんの早期発見に寄与するような高効率な細胞選別技術への応用が大いに期待されています。今後の医工学分野における発展の一助となることが期待されます。

研究成果の公表

今回の研究結果は、「Journal of Fluid Mechanics」に2025年9月18日付で公開されました。研究を主導した廣畑佑真さんは、「複雑な流体の現象を一定の理論で表現できることへの面白さを感じている」と述べています。

まとめ

この研究は、将来的に新しい粒子選別方法が社会に役立つ可能性を持つことを示しており、多くの人々の健康に寄与することが期待されています。最新の技術を活用した研究が、いかにして実用的な成果につながるのか、その経過を見守る価値は十分にあります。今後の進展にも注目が集まります。

関連リンク

サードペディア百科事典: 岡山大学 スーパーコンピュータ マイクロ流路

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。