福津市が作る新たな学校給食の牛乳選択制度の意義とは

福津市の新しい牛乳選択制度

福岡県福津市において、2025年度から小中学校での給食牛乳選択制が導入されることが決まりました。この制度により、アレルギーや乳糖不耐症の診断書がなくても、牛乳を飲まない選択ができるようになります。

この取り組みは、様々な理由から牛乳を口にしたくない家庭にとって、大きな救済策になるでしょう。また、福津市では過去において、学校給食で年間約5万本の牛乳が廃棄されていたという現状もありますので、この無駄が減ることも期待されています。

選択制の背景

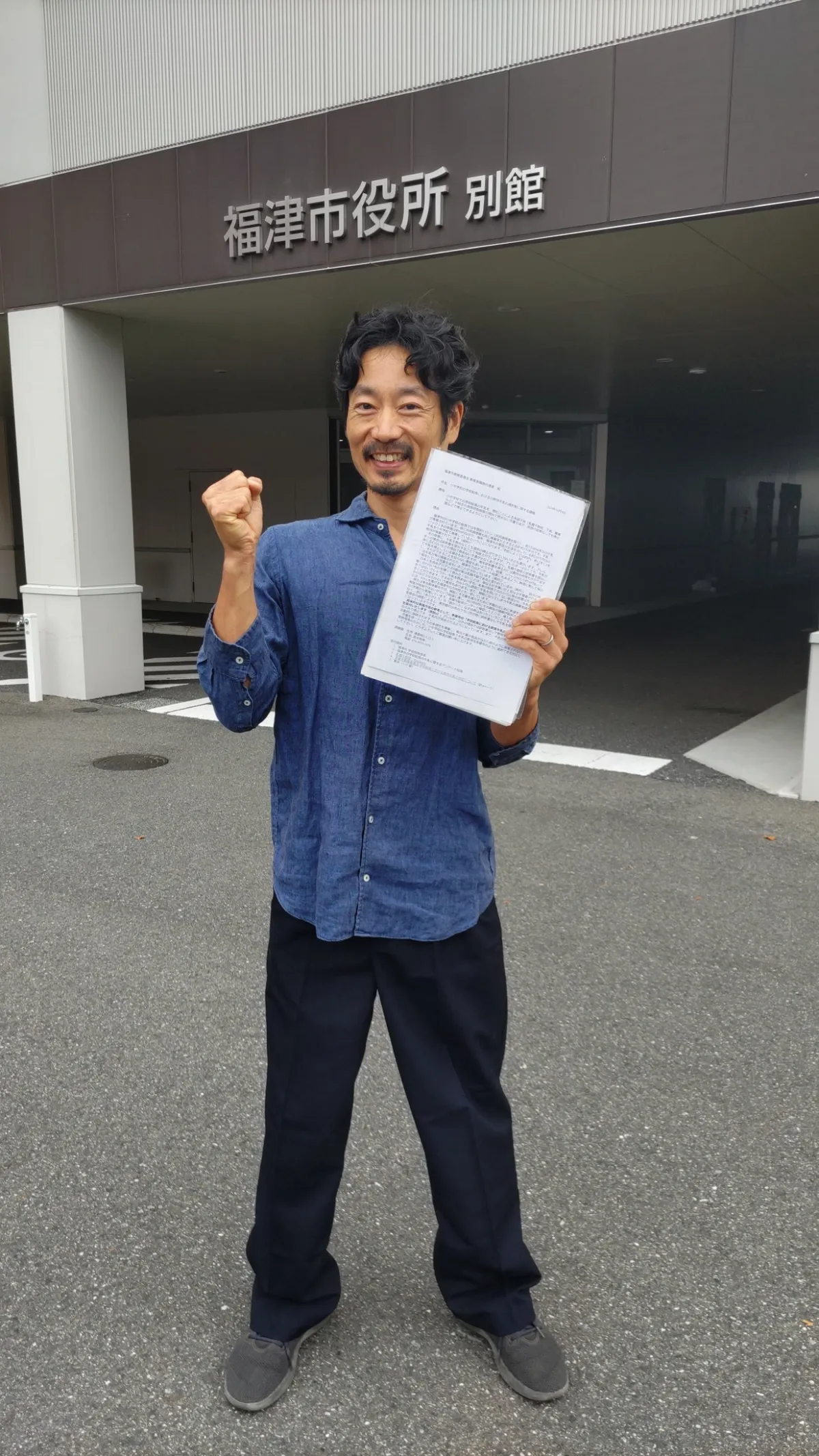

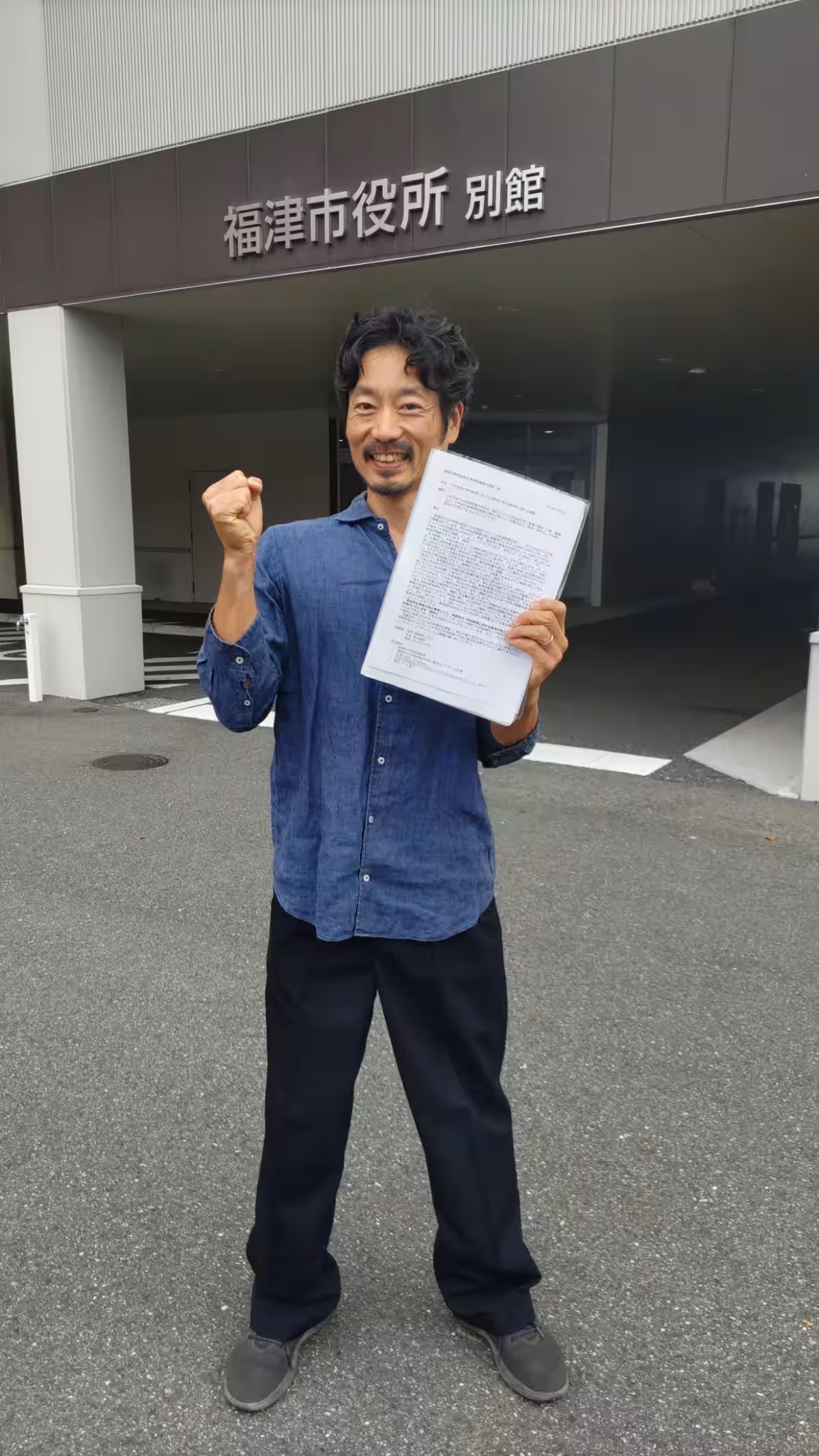

この制度の導入は、2024年10月に市の教育委員会に提出された「学校給食における牛乳の選択制に関する請願」がきっかけで実現しました。この請願は、年齢や住居地に関係なく誰でも提案できるものです。実は、福津市の取り組みは日本では2番目の事例で、2022年に多摩市が先行していました。その結果、多摩市では2023年から同じ趣旨の選択制がスタートしています。

このように、全国的に牛乳選択制の動きが増えてきている背景には、日本人、特にアジア系の多くが持つ乳糖不耐症という体質があります。約90%のアジア人は乳糖を消化しにくいというデータがあり、自然な反応であるとも言えるのです。

歴史的な背景

日本において牛乳が普及した経緯をたどると、戦後にアメリカの影響で学校給食として牛乳が導入されたことがわかります。それまでは、日本では牛乳を飲む文化はほとんどありませんでした。このため、給食の時間に牛乳を強制的に飲む必要があることに抵抗を感じる子どもがいるのも自然なことだと言えます。

実際、福津市の小学生の中には、牛乳が飲めず、昼休みにお腹が痛くなってトイレに駆け込む子も少なくありません。牛乳を飲むことによる負担感は、特に小学校低学年の子どもたちには深刻な問題です。

この新しい制度が実現した日には、早速友達同士で牛乳に関する会話が交わされ、「飲まなくて済む」という明るいニュースに喜びを感じることができたというエピソードもあります。子どもたちの中には、単に牛乳が嫌いなために飲まなかったという声も多く、選択制の導入が彼らにとっての嬉しいニュースであることを示しています。

さまざまな理由

牛乳を飲まない理由は多岐にわたります。体調不良を懸念する児童や、単に嫌いという子どももいます。また、異なる文化の中で育った日本人にとって、牛乳が食事に合わないという意見も尊重されるべきです。給食でカルシウムを補うためには牛乳が必要とされることが一般的に知られていますが、実は胡麻などの他の食材からも充分なカルシウムが摂取可能だということはあまり認識されていないのが現実です。

さらに、牛乳生産に関わる動物への影響について知る人が増えたことで、牛乳に対する抵抗感も高まっています。福津市の請願者は、牛乳生産に関連した動物福祉の観点から、この選択制の必要性を訴えています。日本の学校給食の牛乳のために、毎年約4万頭の母牛たちが人間の手によって妊娠させられ、産まれた子どもと引き離されるという現実は、多くの人々にとって衝撃的です。

今後の展開

福津市に続き、福岡県の他の地域や大都市でも同様の請願や陳情が行われるよう期待されています。例えば、宗像市や鹿児島市、さらには神戸市や大阪市などでも同様の提案がされており、教育委員会や議会での検討が進められています。

請願した高橋有希氏は、簡単に請願が採択されることを体験し、全国に広まることへの希望を語っています。「牛乳を選べることで、無駄が減り、より身体に合った飲み物を選ぶことができる食育になる」と述べており、この選択制が将来的に広がることへの期待感が漂います。

この新しい選択制度が、福津市にとって、また他の地域にとっても、子どもたちの心身の健康に貢献することを願っています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。