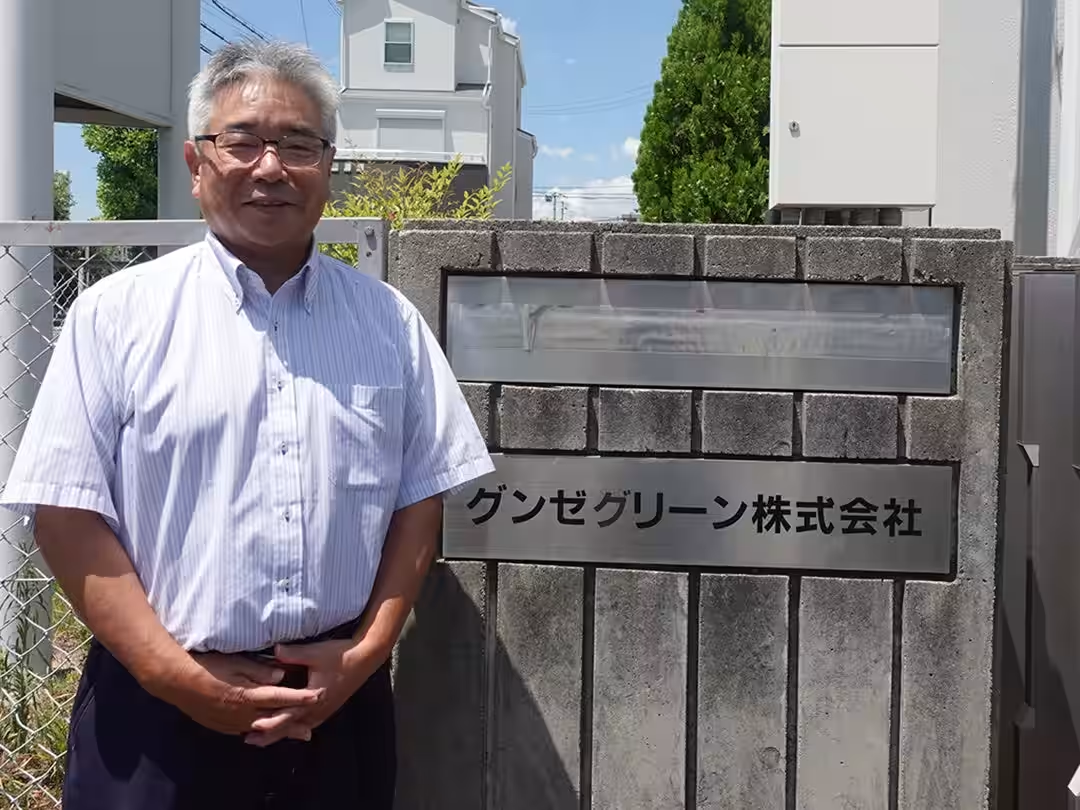

グンゼグリーンがCO₂削減に向けた新技術を開発し、環境価値を可視化

グンゼグリーンが切り開く持続可能な未来

兵庫県尼崎市に本社を構えるグンゼグリーン株式会社は、最近、九州大学都市研究センターとの共同研究を通じて、独自の算定技術を開発しました。この技術は、緑化事業におけるCO₂削減貢献量を客観的に数値化できるものです。これにより、これまで不明瞭だった環境価値が可視化され、都市緑化への新たな評価基準が生まれることを期待されています。

独自の算定技術

グンゼグリーンの新技術は、植栽された樹木が成長する過程で吸収するCO₂量を評価するための新たな方法を提供します。具体的には、樹木の高さや直径の成長、さらには生存率を基に、100年間にわたる吸収量を算定します。このプロセスにより、従来の森林管理における評価とは異なる視点から、緑化事業における樹木供給がCO₂削減にどのように貢献しているのかを明らかにすることが可能となりました。

これにより、グンゼグリーンは従来の環境クレジット枠組みに捕らわれない新しいアプローチを実現し、企業やコミュニティの環境への効果を評価しやすくしています。これは、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた重要なステップと言えるでしょう。

環境価値の普及に向けて

グンゼグリーンは、過去5年間で2,500万本の樹木を全国に供給し、累計で2.3万t-CO₂以上の削減を達成しています。これらの樹木は、都市や公共の場に憩いの場を提供し、人々に癒しをもたらしています。今後は、カーボンクレジットの考え方を広め、環境価値の可視化を進めることで、社会全体への貢献をさらに拡大する方針です。

今後の取り組みと展望

グンゼグリーンは、大阪・関西万博の「静けさの森」への樹木納入を通じ、実際の環境改善に貢献しています。さらには、一般社団法人ナチュラルキャピタルクレジットコンソーシアムから認証されたCO₂吸収量が、その信頼性を裏付けています。

この新技術は、単に企業活動としてだけでなく、地域社会や他の関係機関においても広がりを見せる可能性を秘めています。グンゼグリーンの社長である池田智範氏は、この取り組みが持続可能な社会づくりにつながると信じ、緑化事業の重要性を強調しています。

まとめ

グンゼグリーンの独自技術によって、緑化事業の環境価値が初めて数値化され、社会に対するインパクトが明確になりました。持続可能な未来を作り出すために、今後も積極的な取り組みを続けていくことでしょう。緑と街の調和を目指し、新しい社会を築く一助となることを期待します。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。